平面設計師 Michael Bierut 的日常之美:平衡理想與現實之必要

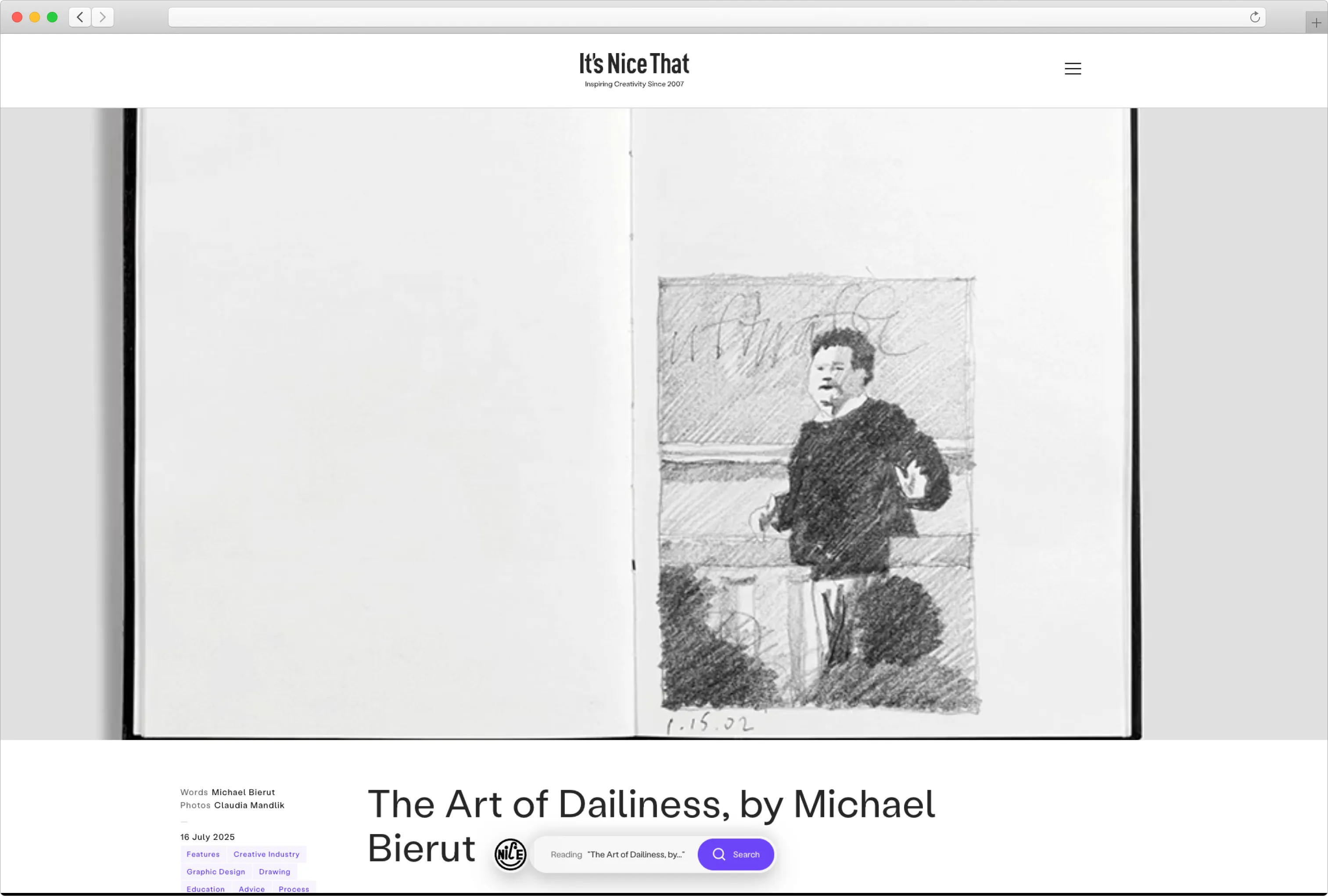

上週,我讀到 Michael Bierut(暫譯:邁克爾・比魯特)在媒體 It’s Nice That 上發佈的短文〈The Art of Dailiness〉(暫譯:〈日常的美〉),才知道這位傳奇平面設計師正邁向半退休的生活。

是傳奇,因為他在另一位傳奇 Massimo Vignelli(暫譯:馬西莫・維涅里) 麾下開啟了職業生涯,並在不久後開始於 Pentagram(五角星設計聯盟)擔任了三十餘年的合夥人,帶領團隊完成了 Mastercard(萬事達卡)、New York Times(《紐約時報》)、MIT Media Lab(MIT 媒體實驗室)等知名客戶的案子。期間,他也替 Hillary Clinton(希拉蕊・克林頓)設計了充滿爭議的競選識別。

是半退休,因為他仍持續在 Pentagram 擔任顧問。退居幕後、每週僅上班兩天的他,似乎打算更專注在寫作、教學與個人創作上1。這裡,我強調是「更為專注」,而不是「改為專注」,因為 Michael Bierut 早已在這些領域耕耘多年。

他一直是個樂於分享的設計師。2003 年他創辦 Design Observer,是一個部落格與 podcast 的設計評論站。他也出版著作、演講頻繁,對設計圈影響深遠。這樣不吝於公開反思、正面討論設計問題、而且表達清晰的平面設計師,非常稀有。

他的教學成果同樣受到好評。其中最知名的就是〈The Art of Dailiness〉中提到的 The 100-Day Project(暫譯:百日計畫)。這是一門他在 Yale School of Art(耶魯大學藝術學院)開設的課程。規則非常簡單:學生選定一個主題與原則,並且試圖連續創作一百天,即可完工。

這種「重量不重質」的創作法並不新穎。那為何這門課成了經典?我想原因之一,來自於他強大的溝通力。設計師的他擅長讀懂客戶需求,老師的他則擅長引導學生發現自我、釋放潛力。於是,在這堂課開設的五年之間,不少學生完成了精彩的作品,吸引了不少關注。

而原因之二,我私心認為,是這門課觸及了所有平面設計(或許以及所有創作型)工作者都共通的課題,也就是他在文中寫道的這句話:

“The practice had less to do with the output and more with getting myself in a proper frame of mind for the rest of my day.”

(這個練習的重點不在於成果,而是讓我為接下來的一天調整好狀態。)

因為如何調整好狀態、照顧好自己,是我們在漫漫職涯之中必需學習的重要技能。

平面設計師的日常,是理想(美)與現實(客戶)的反覆拉扯。這種拉扯會耗盡熱情、消磨精力,久了甚至會懷疑自己為什麼選了這條路。

當然,理想與現實的衝突不只是平面設計師獨有,而是百工百業、甚至生活之中處處可見的事情。但為什麼平面設計師好像特別容易被這種拉扯困擾呢?我猜,跟「平面設計與藝術之間曖昧不明的關係」脫不了關係。

平面設計從藝術領域衍生早已超過一世紀。原則上,我想多數人都可以認同,設計師是解決客戶問題的職業,而藝術家是探索自我的創作者——對外與向內、理性與感性、限制與自由——設計跟藝術之間的差異,好像很明顯。

但是,雖然沒有數據佐證,我仍大膽猜測:大多數平面設計師都是被某張海報、唱片封面、品牌識別、或任何視覺作品的藝術性感動,才踏入這個行業的吧!這份初衷不是解決問題,而是追求美感。

如果你接受「平面設計師的原動力是藝術性」這個假設,又認同設計是對外、藝術是向內,那平面設計師為什麼很容易卡在理想與現實的拉扯裡,就很容易理解了。

因為——

「他們沒有選擇我覺得美的提案。」

這句話,不論有沒有說出口,多數平面設計師應該不陌生吧?這就是拉扯的根源:美是理想,客戶是現實。

而現實裡,客戶不只是金主,更代表設計存在的理由。如果沒有人需要被溝通、沒問題需要解決,這個世界也許根本不需要平面設計。

但客戶是人,設計師也是人。人,是最難搞的變數。設計師的日常,就是在理想的自己與現實的客戶之間反覆協調,想辦法創造出既能解決問題、又讓自己滿意的東西。

這很難啊。

Michael Bierut 做了四十年的設計,是如何一次次的滿足客戶需求、也完成滿意的作品的呢?他是怎麼平衡理想與現實的拉扯的呢?我不知道他的答案是什麼,但我想,也許〈The Art of Dailiness〉本身就是一種回應吧。

文中他提到,在 911 事件之後,為了關心這個悲劇的後續、也關照自己的情緒,他決定每天早上以當天的報紙為靈感畫點什麼,持續了一整年。他說不論當天的創作讓他感覺是好或壞,他都選擇平心看待,再一次,因為:

“The practice had less to do with the output and more with getting myself in a proper frame of mind for the rest of my day.”

(這個練習的重點不在於成果,而是讓我為接下來的一天調整好狀態。)

言下之意,一天之中可能有好、可能有壞,誰知道呢?

能做的,就是調整好自己這一邊的狀態、照顧好自己這個人。如此,再來面對另外一邊的現實,才有餘力。

也許每天畫畫的習慣早就結束了,但我猜,他仍在日常中保有某些儀式感、照顧心中那個喜歡平面設計的初衷,才能讓自己日複一日的平衡理想與現實的拉扯吧?

〈The Art of Dailiness〉的最後,他寫道:

“Every day we do the things we expected to do, and the things we didn’t… the total of the expected and unexpected is what makes a life.”

(我們每天都會做一些日常的事,也會做一些意料之外的事 ⋯⋯ 日常與意外的總和,就是人生。)

寫到這邊,意料之外的,我們好像已經從平面設計的領域聊到一個人生境界的話題了。那也很好。

希望我們都能在日常之中安放一個照顧自己的角落,在理想與現實的拉扯中好好生活。

Footnotes

-

資料來源:No more Mr. Nice Guy: The incomparable Michael Bierut steps down,Fast Company,2025。 ↩